conseil d'etat privé ou des parties

L’appellation de « Conseil privé » remonte au temps où tous les conseils représentaient la juridiction personnelle du Roi de France.

Le conseil des parties permet aux particuliers de venir chercher un recours à la justice suprême, que les « parties » sont jugées par le Roi lui-même ou par son représentant.

Ce Conseil a toutes les attributions suprêmes soit en matière civile soit en matière administrative. Ce n’est que par exception que certaines affaires lui échappent et sont réservées par le Roi à l’un des trois Conseils (Conseil d’En-haut ou d’Etat, Conseil des Dépêches, ou Conseil royal des Finances).

Le Conseil d’Etat privé, qui doit suivre le Roi dans toutes ses résidences, s’y transporte aussi, avec tout son personnel jusqu’aux avocats.

Cependant, en cas de voyage lointain, un pareil déplacement devenant impossible, surtout dans l’intérêt des parties, il y a dispense pour tenir les séances chez le Chancelier de France, de même d’ailleurs que lorsqu’une maladie empêche celui-ci de se transporter au château.

Le conseil des parties permet aux particuliers de venir chercher un recours à la justice suprême, que les « parties » sont jugées par le Roi lui-même ou par son représentant.

Ce Conseil a toutes les attributions suprêmes soit en matière civile soit en matière administrative. Ce n’est que par exception que certaines affaires lui échappent et sont réservées par le Roi à l’un des trois Conseils (Conseil d’En-haut ou d’Etat, Conseil des Dépêches, ou Conseil royal des Finances).

Le Conseil d’Etat privé, qui doit suivre le Roi dans toutes ses résidences, s’y transporte aussi, avec tout son personnel jusqu’aux avocats.

Cependant, en cas de voyage lointain, un pareil déplacement devenant impossible, surtout dans l’intérêt des parties, il y a dispense pour tenir les séances chez le Chancelier de France, de même d’ailleurs que lorsqu’une maladie empêche celui-ci de se transporter au château.

composition du conseil d'état privé ou des parties

Il comporte des membres de droit, des membres titulaires pourvus par commissions et des officiers.

Après 1667, les ducs et pairs sont admis au Conseil des Parties que sur convocation du Roi.

Les ministres et secrétaire d’état ont le droit d’entrer dans ce conseil, sans prêter serment. Comme les ducs et pairs, ils n’y paraissent guère.

Le contrôleur général des finances, de par sa commission en vertu de l’article 1 du règlement de 1673, a droit de siéger au Conseil des Parties.

Lors que M. Le Peletier, se démet de son emploi de contrôleur général des finances, en octobre 1689, il n’arrête pas d’aller au Conseil d’Etat privé comme ministre et conseiller d’Etat. La première fois qu’il y vient, après sa démission de sa charge, M. le Chancelier Boucherat n’ôte pas son chapeau en lui demandant son avis. M ; Le Peletier s’en plaint au Roi. M. le Chancelier prétend que le chapeau n’était dû qu’au doyen et au contrôleur générale des finances. Louis XIV, qui ne voulait pas diminuer cette distinction à M. Le Peletier, consulte M. de Pontchartrain, devenu contrôleur des finances, qui trouve comme expédiant de donner à M. Le Peletier des lettres de contrôleur général des finances honoraire.

Les intendants des finances ont entré, séance et voix délibérative au Conseil d’Etat privé ou des parties, à partir de 1657.

Conseiller d’état

Il est d’usage qu’un conseiller d’état, semestre ou ordinaire nommé au gouvernement (ministre d’état, ou secrétaire d’état ou contrôleur général des finances), abandonne immédiatement sa place de conseiller d’état.

Depuis 1653, le serment se prêtent au Conseil même, entre les mains du Chancelier de France ou du Garde des Sceaux. Après quoi, le nouveau titulaire prend séance du jour de son installation.

Les conseillers d’état sont tenus de se rendre et demeurer à la suite du Roi et du Chancelier de France, et d’assister assidument. Ils n’en peuvent partir sans permission du Roi ou du Chancelier de France, sous peine de radiation de leurs gages.

Une liste officielle du Conseil d’Etat privé ou des parties était donné dans chaque édition de l’Almanach royal, à partir de 1699, et de l’Etat de la France. L’administration la fait imprimer annuellement. Les 24 titulaires y sont rangés comme ils siègent autour de la table du Conseil, sans distinction, de classe, mais par ordre d’ancienneté.

Maîtres des requêtes

Le corps des Maîtres des Requêtes de l’Hôtel du Roi vient juste après celui des conseillers d’état.

Les Maîtres des requêtes y assistent debout derrière les conseilles d’état

De 1689 à 1754, les 88 maîtres des requêtes, partagés par quartier de 22, ne servent que trois mois par an au Conseil privé ou des parties. Chaque quartier a un doyen.

Le doyen des doyens jouit seul du privilège de venir au Conseil en tout temps et de s’asseoir à la table, au-dessous des conseillers, tandis que les maîtres des requêtes rapportent et opinent debout aux côtés du Roi ou du Chancelier de France, et se tiennent à part, pendant le reste des séances, sur des bancs ou des chaises ordinaires.

Les maîtres des requêtes sont désignés pour le rapport au choix de la partie, et nommés par le Chancelier de France. La partie adverse peut récuser le rapporteur nommé, et dans ce cas, le Chancelier de France en choisit un autre au mieux de l’affaire.

En matière de contentieux financier, c’est le contrôleur général des finances qui désigne les rapporteurs au Chancelier de France.

- Membres de droit

Après 1667, les ducs et pairs sont admis au Conseil des Parties que sur convocation du Roi.

Les ministres et secrétaire d’état ont le droit d’entrer dans ce conseil, sans prêter serment. Comme les ducs et pairs, ils n’y paraissent guère.

Le contrôleur général des finances, de par sa commission en vertu de l’article 1 du règlement de 1673, a droit de siéger au Conseil des Parties.

Lors que M. Le Peletier, se démet de son emploi de contrôleur général des finances, en octobre 1689, il n’arrête pas d’aller au Conseil d’Etat privé comme ministre et conseiller d’Etat. La première fois qu’il y vient, après sa démission de sa charge, M. le Chancelier Boucherat n’ôte pas son chapeau en lui demandant son avis. M ; Le Peletier s’en plaint au Roi. M. le Chancelier prétend que le chapeau n’était dû qu’au doyen et au contrôleur générale des finances. Louis XIV, qui ne voulait pas diminuer cette distinction à M. Le Peletier, consulte M. de Pontchartrain, devenu contrôleur des finances, qui trouve comme expédiant de donner à M. Le Peletier des lettres de contrôleur général des finances honoraire.

- Membres titulaires pourvus par commissions

Les intendants des finances ont entré, séance et voix délibérative au Conseil d’Etat privé ou des parties, à partir de 1657.

Conseiller d’état

Il est d’usage qu’un conseiller d’état, semestre ou ordinaire nommé au gouvernement (ministre d’état, ou secrétaire d’état ou contrôleur général des finances), abandonne immédiatement sa place de conseiller d’état.

Depuis 1653, le serment se prêtent au Conseil même, entre les mains du Chancelier de France ou du Garde des Sceaux. Après quoi, le nouveau titulaire prend séance du jour de son installation.

Les conseillers d’état sont tenus de se rendre et demeurer à la suite du Roi et du Chancelier de France, et d’assister assidument. Ils n’en peuvent partir sans permission du Roi ou du Chancelier de France, sous peine de radiation de leurs gages.

Une liste officielle du Conseil d’Etat privé ou des parties était donné dans chaque édition de l’Almanach royal, à partir de 1699, et de l’Etat de la France. L’administration la fait imprimer annuellement. Les 24 titulaires y sont rangés comme ils siègent autour de la table du Conseil, sans distinction, de classe, mais par ordre d’ancienneté.

- Règlement du 1er mai 1657 portant nombre de conseillers d’état titulaire

- 12 ordinaires

- 14 semestres

- 3 d’église

- 3 d’épée

- Règlement du 3 janvier 1673 fixant le nombre de conseillers d’état

- 24 conseillers de robe

- 12 ordinaires servant toute l’année

- 12 semestres.·

- 3 conseillers d’église

- 3 conseillers d’épée

- 24 conseillers de robe

- Arrêt du Conseil de novembre 1787 portant réduction des conseillers d’état au Conseil Privé à celui de 32.

- 24 conseillers d’état de robe

- 4 conseillers d’état d’épée

- 4 conseillers d’état d’église

- Habits

- Traitement

- 3 300 livres par an pour un conseiller d’état semestre

- 5 100 livres par an pour un conseiller d’état ordinaire

- 10 200 livres par an pour le doyen des conseillers d’état

- Doyen du Conseil

- Sa place est marquée vis-à-vis du Chancelier de France.

- Il reçoit, du Chancelier de France, lorsqu’un prend les voix, le « salut entrée du chapeau ».

- Il a le droit à une visite de cérémonie lorsqu’un nouveau Chancelier de France entre en fonction.

- Il préside de nombreux bureaux.

- Il ne cède le pas à personne qu’aux ducs et pairs.

- Il ne perd jamais son titre, alors même que l’âge ou les infirmités lui permettraient plus de servir

- Conseiller d’état de robe

- Conseiller d’état d’église

- Représentants du Roi auprès des Cours étrangères

Maîtres des requêtes

Le corps des Maîtres des Requêtes de l’Hôtel du Roi vient juste après celui des conseillers d’état.

Les Maîtres des requêtes y assistent debout derrière les conseilles d’état

De 1689 à 1754, les 88 maîtres des requêtes, partagés par quartier de 22, ne servent que trois mois par an au Conseil privé ou des parties. Chaque quartier a un doyen.

Le doyen des doyens jouit seul du privilège de venir au Conseil en tout temps et de s’asseoir à la table, au-dessous des conseillers, tandis que les maîtres des requêtes rapportent et opinent debout aux côtés du Roi ou du Chancelier de France, et se tiennent à part, pendant le reste des séances, sur des bancs ou des chaises ordinaires.

Les maîtres des requêtes sont désignés pour le rapport au choix de la partie, et nommés par le Chancelier de France. La partie adverse peut récuser le rapporteur nommé, et dans ce cas, le Chancelier de France en choisit un autre au mieux de l’affaire.

En matière de contentieux financier, c’est le contrôleur général des finances qui désigne les rapporteurs au Chancelier de France.

- Officiers

- 4 secrétaires-greffiers lesquels ont leurs commis

- Greffiers gardes-sacs

- 10 huissiers ordinaires

- Gardes meubles

- Aumônier

séance du conseil

Le Roi est toujours censé présider les séances du Conseil d’état privé. Le Roi s’assoit dans un fauteuil de velours rouge, bordé d’or et d’argent, qui est au bout de la table du Conseil.

Lorsque le Roi est absent, son fauteuil reste vide, et la présidence revient au Chancelier de France. C’est l’une de ses principales attributions depuis le temps du Roi Charles VI.

S’il y a un Garde des Sceaux, celui-ci prend séance après le Chancelier de France ou à sa place.

Louis XIV y siège dans ses premières années.

L’ordonnance de 1673 établit qu’il y aurait deux séances par semaine, ou plus, au grès du Chancelier de France.

Du temps du Chancelier Le Tellier, le Conseil siège le mardi matin, ce qui l’empêchait d’assister au Conseil royal des finances. Cette séance réglée avait lieu le mercredi, en 1700, et que le Chancelier Pontchartrain la rejette l’après-midi, pour ne pas manquer le Conseil d’Etat du matin.

Sous la régence, l’abondance des affaires force souvent à tenir une séance le jeudi.

On entre à 8 heures ; seuls les quatre conseillers anciens ont une heure de répit.

Personne ne s’assoit avant que le Chancelier de France soit à sa place, et l’heure passée, il n’est plus permis de déplacer les conseillers assis.

Personne n’est admis dans la salle du Conseil à l’exception des conseillers d’état, des maîtres des requêtes, du greffier et des deux huissiers de service, et des deux premiers secrétaires du Chancelier de France.

Il n’y a de vacances que du lundi saint au dimanche de quasimodo.

Le travail des conseillers d’état et des maîtres des requêtes ne se fait pas seulement dans les séances, mais aussi dans les bureaux ou commissions.

Lorsque le Roi est absent, son fauteuil reste vide, et la présidence revient au Chancelier de France. C’est l’une de ses principales attributions depuis le temps du Roi Charles VI.

S’il y a un Garde des Sceaux, celui-ci prend séance après le Chancelier de France ou à sa place.

Louis XIV y siège dans ses premières années.

L’ordonnance de 1673 établit qu’il y aurait deux séances par semaine, ou plus, au grès du Chancelier de France.

Du temps du Chancelier Le Tellier, le Conseil siège le mardi matin, ce qui l’empêchait d’assister au Conseil royal des finances. Cette séance réglée avait lieu le mercredi, en 1700, et que le Chancelier Pontchartrain la rejette l’après-midi, pour ne pas manquer le Conseil d’Etat du matin.

Sous la régence, l’abondance des affaires force souvent à tenir une séance le jeudi.

On entre à 8 heures ; seuls les quatre conseillers anciens ont une heure de répit.

Personne ne s’assoit avant que le Chancelier de France soit à sa place, et l’heure passée, il n’est plus permis de déplacer les conseillers assis.

Personne n’est admis dans la salle du Conseil à l’exception des conseillers d’état, des maîtres des requêtes, du greffier et des deux huissiers de service, et des deux premiers secrétaires du Chancelier de France.

Il n’y a de vacances que du lundi saint au dimanche de quasimodo.

Le travail des conseillers d’état et des maîtres des requêtes ne se fait pas seulement dans les séances, mais aussi dans les bureaux ou commissions.

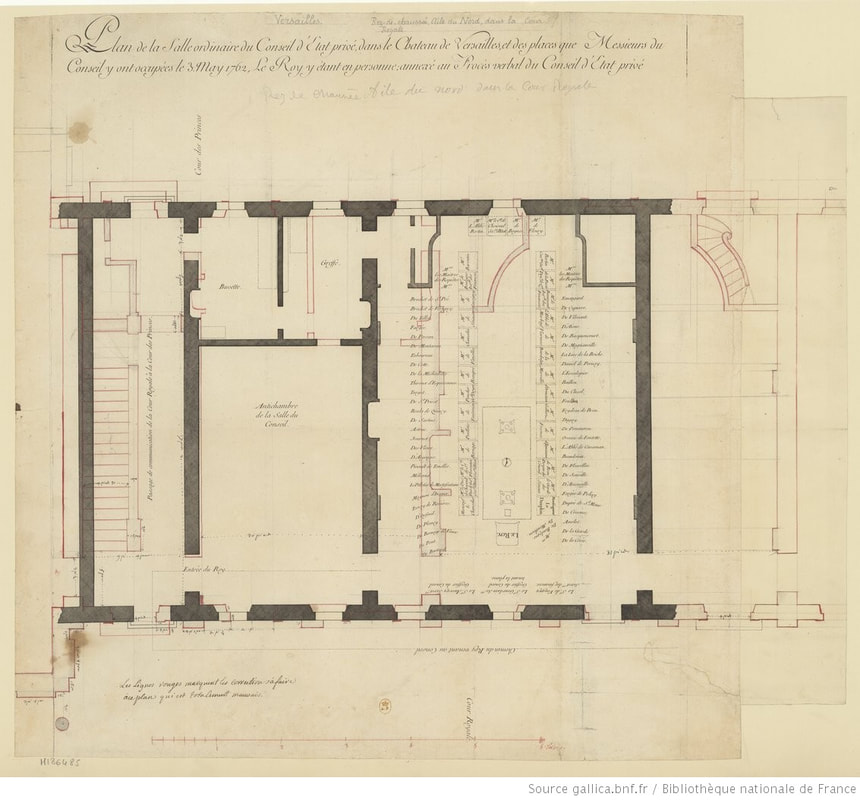

salle des séances au châetau de versailles

Au château de Versailles, la salle des séances est située au rez de chaussée de l’aile gauche, entre la cour royale et la cour des princes, à côté de la salle des ambassadeurs.

L’ameublement se compose : une table longue, couverte d’un tapis de velours violet à bordure d’or fleurdelisée ; au haut bout, le fauteuil du Roi ; sur les côtés, les fauteuils de maroquin noir, dont le premier à la gauche du Roi est réservé au Chancelier de France, et celui d’en face, du côté droit, est réservé pour le doyen du Conseil ou au plus ancien des conseillers d’état ordinaires présent, les autres sont occupés par les conseillers d’état, selon leur ancienneté, avec toutefois une distinction pour les conseillers d’état semestre n’ont que des chaises à bras sans dos. Tous les sièges sont pliant comme des chaises d’armée, pour marquer que le Conseil est ambulant et doit être partant où est la Cour.

Le doyen et les sous-doyens des maîtres des requêtes se tiennent à part au-dessous des conseillers d’état, et les maîtres des requêtes derrière.

Le rapporteur seul est découvert ; il se place à la gauche du fauteuil du roi et adresse la parole au Chancelier de France.

L’ameublement se compose : une table longue, couverte d’un tapis de velours violet à bordure d’or fleurdelisée ; au haut bout, le fauteuil du Roi ; sur les côtés, les fauteuils de maroquin noir, dont le premier à la gauche du Roi est réservé au Chancelier de France, et celui d’en face, du côté droit, est réservé pour le doyen du Conseil ou au plus ancien des conseillers d’état ordinaires présent, les autres sont occupés par les conseillers d’état, selon leur ancienneté, avec toutefois une distinction pour les conseillers d’état semestre n’ont que des chaises à bras sans dos. Tous les sièges sont pliant comme des chaises d’armée, pour marquer que le Conseil est ambulant et doit être partant où est la Cour.

Le doyen et les sous-doyens des maîtres des requêtes se tiennent à part au-dessous des conseillers d’état, et les maîtres des requêtes derrière.

Le rapporteur seul est découvert ; il se place à la gauche du fauteuil du roi et adresse la parole au Chancelier de France.